暮らし方は多様化し、仏壇やお墓を持たないという方も昨今は珍しくありません。しかしふとした瞬間に、私たちは大切な人を思い出し、在りし日の出来事に思いを馳せ、心の中でそっと手を合わせます。それは、私たちの中で偲ぶ思いが今も自然な感情として息づいていることの証です。そして、多様化した暮らしの中で、偲ぶ思いの受け皿が失われていることの証でもあります。そこで私たちは、暮らしが多様化した現代にふさわしい、旧来の形にとらわれない受け皿を作ろうと考えました。こうして生まれたのが、お墓でも位牌でも仏壇でもない、多様化する日常と変わらない偲ぶ思いとの確かな懸け橋となる「とこしえ」です。

日常と偲ぶ思いとの架け橋を作ること。そのために私たちが目指したのは、「そこにその人がいるという空気感」をデザインすること。禅を海外に知らしめた第一人者である鈴木大拙の思想を体現した鈴木大拙館「思索空間棟」をモチーフに、直線が交差する清々しくも頼もしい凛とした緊張感を形にしました。本漆と無垢の楓に真鍮を組み合わせた本体は高岡市の熟練の職人の手仕事で、正面の組紐は一本の糸から京都の職人が手組しています。そして、いつも自然と日常に寄り添い、そっと残された方の思いをつつみ込んでくれる存在となるように、この家族のための供養具を私たちは「とこしえ」と名付けました。

脈々と生をつなぎ、今日を生きる喜びを紡いでくれた先祖に感謝する。そんなかつての偲び方は、いま変わりつつあります。2011年に日本列島を襲った東日本大震災。それ以降大好きな妻や兄弟・両親など、より身近だった故人への「もっと一緒の時間を過ごしたかった」という思いが強まっていることを私たちは実感しています。そして、そんな思いに応えるためにと作り上げたのが星牌です。故人そのものである位牌を、生前と同じようにいつも一緒に、肌身離さず持ち運べる形にすることで、残された方と故人の距離をぐっと近づけています。

残された方と故人の距離を近づけるために、私たちは星牌に手のひらに優しく収まる形を求めました。そのために10人の手の型を作成し、何度もデザインを練り直しました。素材には故人の魂を受け入れる器にふさわしく、力強く愛らしい天然石を採用しています。そして、その天然石は研磨職人による熟練の技術と感性を注ぎ込んだ手仕事により、重厚さと気品を備える「世界に一つだけ」の美しい星牌になりました。この星牌を手に、多くの方が、思い出の旅先や、生前共に過ごした場所に出かけ、思い思いの形で故人を偲んでいます。

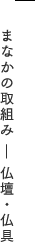

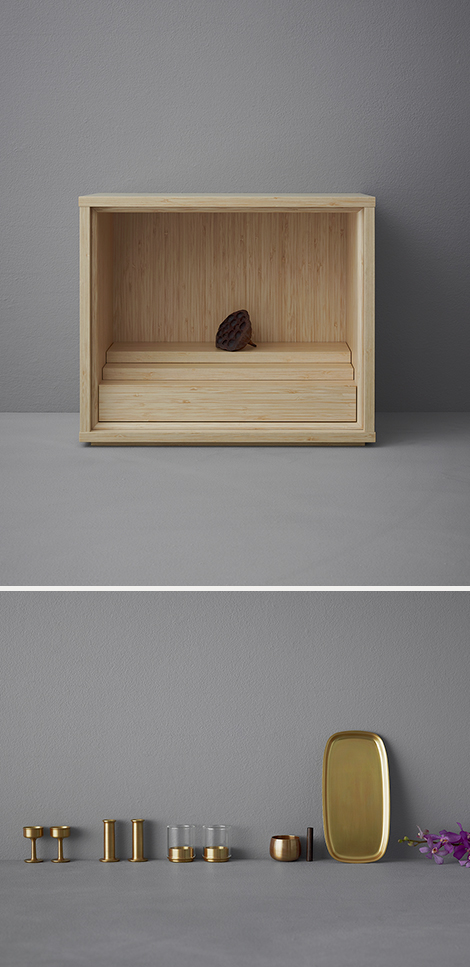

静かに襖を閉じ、日常空間と切り離され、畳の上に正座して心静かに仏壇に向かい合うというかつての偲び方。それはもう、多くの方が和室のない住宅に住む昨今の生活様式には合わなくなっています。また、実際に残された方にお話をうかがうと、偲ぶことの受け皿である仏壇や仏具に対して「何をすればいいのか」「どうしていいのか」が分からないという声が多く、様々な「しきたり」や「ルール」にも難しさや面倒さを感じておられるようです。そこで私たちは、そうした声や現状を解決し、デザインやルールを再構築することで今の暮らしや価値観に合う受け皿を作ろうと考えました。

人が誰かを偲ぶとき、本当に必要なものは僅かなものでいいはずです。大切なことは、暮らしのなかで自然と偲ぶ時間をもてること、自分らしい偲び方ができることではないでしょうか。そんな思いから、デザイン性と自由度を兼ね備えた偲シリーズは生まれました。残された方が、生活様式や故人との関係性に合わせて、思い思いに同シリーズの供養具や思い出の品などで、自由に自分らしい偲び方をつくれるようにと工夫しています。故人と一緒に写っている写真や、故人と出かけた思い出の地の花を飾るなど、みなさま思い思いに自分らしい偲び方を形にされています。

静かに襖を閉じ、日常空間と切り離され、畳の上に正座して心静かに仏壇に向かい合うというかつての偲び方。それはもう、多くの方が和室のない住宅に住む昨今の生活様式には合わなくなっています。また、実際に残された方にお話をうかがうと、偲ぶことの受け皿である仏壇や仏具に対して「何をすればいいのか」「どうしていいのか」が分からないという声が多く、様々な「しきたり」や「ルール」にも難しさや面倒さを感じておられるようです。そこで私たちは、そうした声や現状を解決し、デザインやルールを再構築することで今の暮らしや価値観に合う受け皿を作ろうと考えました。